潘杏林:

寒假期间,我认真研读了著名教育家陶行知先生的《生活即教育》,感悟颇深。

陶先生说,对于教育,第一,要有信仰心。认定教育是大有可为的事,而且不是一时的,是永久有益于世的。这让我想到了教育有这两大特点:长期性和滞后性。因此,身为教师的我们,应当富有耐心和恒心,相信孩子的成长是一个日积月累的过程,不能一蹴而就。尤其是一二年级的孩子,他们如同一颗小小的种子,经过日复一日的浇水灌溉与施肥,一定会由萌芽而生枝叶,慢慢开花,慢慢成熟,给他们成长的时间和空间。哪怕学习十分吃力困难,只要学习态度认真,学习习惯努力培养,他们终究会厚积薄发,跟上同龄人的步伐,甚至会更优秀。

第二,要有责任心。老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。我们面对的是心智正在发育,价值观、人生观正在形成的学生。因此,教师应时刻注意自己的一言一行,对自己负责,才能做到为人师表,身正为范。学生会从教师的为人处世中学会尊敬他人、敬畏生命,从教师的言行举止中学会积极乐观、不骄不躁。在日常的师生相处中,教师也要培养学生的责任心,使学生成为一个有责任有担当的人。教室里粘贴的《我是班级小主人》劳动安排表就时时提醒着学生要为班级服务。我们不仅要对学生的学习负责,也要对他们的人格品质的塑造负责。偷窃、撒谎、打架等学生的反常行为不时发生,如何正确的处理这些事情,如何在处理事情后达到教育的目的,如何在课程中培养学生的爱心、理想信念、社会良知以及社会责任心,这些都是我们工作的一部分。

第三,做新教员的要有共和精神。陶先生说要与学生同甘苦,要和学生表同情,参与到学生里面去,指导他们。我们在与学生相处时,适时抛开自己的固有思想,蹲下来,倾听孩子的心声,接纳孩子作为独立个体所给出的独特体验和感受,而不是以自己的认知来代替孩子的想法,听出孩子声音背后的真正意思。教师也可扮演好指导者的角色,充分尊重孩子们的主体地位,鼓励孩子用自主、合作、探究等方法去感知这个世界的方方面面。带上民主的耳朵,对学生多一份倾听,多一份理解,多一份支持。从想法、态度、行为上体现出我们对孩子的尊重和关怀,创设民主平等、相互促进的良好师生关系。

阅读陶先生的书籍。常读常新,常读常悟,且悟且思,且思且行。

——《生活即教育》阅读感悟

陆舟:

“教学做合一”是著名教育家和思想家陶行知先生生活教育理论的方法论,同时也是他的教学论。他把"教学做"看成一体,其中"做"是核心,提出在做上教,做上学。他认为想要真正学到知识,就需要将理论知识和实践知识相结合。在高年级的语文教学中,教师除了传授理论知识,还要着重培养学生的实践能力,让语文教学走出课本,走进生活。

一节课是否能有用良好的教学氛围,是这节课能否成功完成的重要前提。营造能让师生和谐相融、积极相处的良好课堂氛围,仅仅依靠教师是不够的,学生才是课堂教学的主体。只有学生积极地投入课堂,才能够形成良好的课堂学习氛围,从而达到“教学做合一”的目标。

“教学做合一”思想的重点就在于“做”。陶行知先生的生活教育思想曾经提到:生活就是教育的内容,为生活而教育,在教育中找生活。教育的对象是生活的,教育的环境也是融于生活的,教育的目的也是为生活而服务的。因此也就要求我们教师要应用贴近生活的教育方式,在平时的生活中认真观察、思考,创设贴近生活实际的教育情境,让学生在语文文本的学习中,能够联系到实际生活。语文课本中的知识包罗万象,有可能是学生了解过的知识,也有可能会遇到他们全然陌生的人或事物。针对这一点,就需要教师能够在课堂学生中,消除学生的陌生感,让他们能将这些从未见过的事物联系到他们的实际生活中。让学生不仅是在学习文本知识,也是在感悟生活。

总的来说,陶行知的“教学做合一”的思想,启发和指导了我教学高年级语文。作为一名语文教师,要充分尊重学生在教学中的主体作用,同时也要发挥教师的主导作用,创设贴近生活的教学情境,引导学生“在做中学,在学中做”。在学习中感悟生活,在生活中享受学习。

——《生活即教育》阅读感悟

吴静:

细细品读《陶行知教育名篇》,我受益良多。书中汇集了陶行知先生教学研究和实践的精华,从“教学合一”“学生自治”“创造的儿童教育”等方面,集中体现了先生倡导的“生活即教育”的独特教育思想。在书中我体会到了陶行知先生“捧着一颗心来,不带半根草去”淳朴、真挚的师爱。

陶行知老先生希望教师能够认识到:小孩有教你的能力。陶先生的教育方法中,有一个绝招一“小先生制”。

数学课堂上,我们可以积极鼓励“小老师”讲课,让学生展现组织能力,设立多种角色,让学生主动参与各种实践活动,发挥学生主体作用和主观能动性,使学生的个性得到充分发展。我们也可以搭建小老师的舞台,充分了解学生特长,通过“互帮互助”的形式来实现“小老师制”,培养团队精神和合作意识。在班级中,我们可以设立“学习小老师”“作业小老师”“纪律小老师”“卫生小老师”等,评选出来的“小老师”负责一段时间内的班级教育和管理工作,这样就能极大地提高学生的积极性,也能提高学生的集体荣誉感和管理能力。

就像陶老先生所说:“他能做许多您不能做的事,也能做许多您以为他不能做的事”。转变身份,教学相长,是教育的真谛。敢于放手,把爱和信任赋予孩子,我们会收获很多惊喜与感动。

——《陶行知教育名著》阅读感悟

查坤:

通过阅读陶行知的《教育文选》,我有以下深刻感受:

首先,我们必须用爱来滋养学生。

“捧一颗心来,不带半根草去”这种简单的语言,包含着简单而真挚的师爱。陶行知先生作为一位伟大的教育家和思想家,以睿智的目光和宽广的胸怀倡导并实践了爱的教育。他爱教育,爱学校,爱学生,称学生和学校为“恋人”,令人耳目一新,给我很大的启示:我要像陶先生一样,用大爱滋养无数孩子的心灵,培养无数心灵。

作为老师,爱学生首先要尊重学生,尊重学生的个性。每个孩子都是一道美丽的风景。他可能在某一方面不如别人,但在另一方面却比别人优秀。老师不能因为个人好恶就把“差生”判断为“朽木”,伤害学生的自尊心。

陶行知的教育思想丰富深刻,在以后的教学生涯中,我会向陶行知学习,知行合一,坚持用不懈去培养祖国合格的接班人。

——《教育文选》阅读感悟

杨晗:

教育最需要的是什么呢?陶行知先生以自己的一生回答了这个命题。“捧着一颗心来,不带半根草去。”爱与责任是永恒的话题,是教育路上初心的流露。爱的教育应深深扎根在我们教师心上。如此,在呼吸之间,便能深切地感受到这四个字的韵律、跳动,强劲而有力,厚重而深远。

于学生而言,校园是他们生命轨迹中最为独特、亲切的存在,他们在校园里学习、成长、生活。正如陶行知先生所言的“生活即教育”,我们教师应将教育事业贯彻于点滴生活之间,在与学生一分一秒的相处中,引其寻求新知,助其找到喜爱,为其启迪心智。如此,在日积月累中,孩子方能具有生活的能力,这一课程的教授,离不开对儿童内心的倾听。习惯于做大人的我们,应改掉自身的傲慢,俯下身去倾听孩子的内心,用平等的眼光去注视学生,以包容的心态去引导学生。

教育需要爱,教师要有爱心,有童心,这样,才能让儿童的学习路径曲径通幽,一路繁花。

——《陶行知文集》阅读感悟

张莉:

读完《陶行知文集》,陶行知先生的教育理念深深打动了我。他强调的“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”等观点,都体现了教育与生活的紧密联系,让我对教育有了更深的认识。

其中,我对“师范生第二变——变个小孩子”这篇文章感触尤深。陶行知先生提到,教育者应该放低姿态,去理解和关心孩子的内心,变成他们中的一员,这样才能真正地教育孩子。这一点对我产生了极大的启发。

日常生活中,我们总是以成人的视角去看待孩子,往往忽略了他们的感受和需求。读了这篇文章后,我意识到,要想成为一个优秀的教育者,我们必须放下成人的架子,从孩子的角度去思考问题,去感受他们的世界。只有这样,我们才能更好地理解孩子,更好地教育他们。

此外,陶行知先生还提到了“不可忽视小孩子的情感”这一点。孩子的心思很单纯,他们希望与老师多亲近,然而我们忙碌的脚步却让他们抓不住,距离就越拉越远。这使我反思,作为教育者,我们是否应该放慢脚步,多关注孩子的情感需求,与他们建立更紧密的联系呢?

总之,《陶行知文集》让我对教育有了更深刻的认识和理解。我将努力践行陶行知先生的教育理念,以更贴近孩子的方式去教育他们,让他们在快乐中成长。

——《陶行知文集》阅读感悟

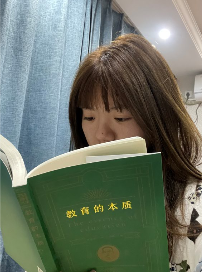

赵登楚:

寒假里,我沉浸在各种书籍的海洋中,收获颇丰。在阅读《教育的本质》的过程中,我深刻领悟到教育不仅是一种知识传递的过程,更是与生活密切相关的重要因素。

教育的本质在于引导孩子全面发展,使其在知识、情感和道德层面都得到提升。然而,这并不是与生活割裂的过程,相反,教育渗透于我们日常的方方面面。生活本身就是最大的课堂,而教育则是引导学生在这个课堂上学到更多、成长更快的工具。

通过书中的案例和观点,我明白到教育者的角色并非仅限于传授知识,更包括激发学生的好奇心和创造力,培养他们解决问题的能力。这种培养不仅在学校中发生,也在家庭、社会中得以体现。生活的方方面面都成为培养和实践的场所,教育在其中扮演着关键的角色。

教育的目的是使个体更好地适应生活,更好地理解和处理生活中的复杂问题。通过阅读,我对于生活与教育之间的紧密关系有了更深刻的理解,也更加珍惜每一个生活中的学习机会。

未来,我将更加注重将所学知识与实际生活相结合,注重培养自己的实际应用能力和创新思维。因为唯有将教育与生活相融合,才能真正实现全面发展,成为更有担当和创造力的教师。

——《教育的本质》阅读感悟

虞乐遥:

寒假期间,我认真阅读了陶行知先生的《生活即教育》,读完后不由地引发我进一步的思考。

“是那样的生活,就是那样的教育。”告诉我们孩子过什么样的生活很重要,他在生活中不知不觉也在接受相应的教育。因此,教育就不仅仅是学校教育,他经历的家庭生活、社会生活都是教育。

“我们主张生活即教育,要是儿童的生活才是儿童的教育,要从成人的残酷里把儿童解放出来。”在现如今的教育中,孩子们过多的接受父母安排的教育。陶行知先生却在提醒我们站在儿童视角看儿童,而不是站在成人视角看儿童。既不要“看不起孩子”,以为孩子小,不懂事,而包办代替,使得孩子失去独立锻炼的机会;也不要“把小孩子看成小大人”,使得教育揠苗助长,儿童失去了儿童本有的生活。

——《生活即教育》阅读感悟